El primero de los tres conciertos del cantautor en Madrid ofreció la mayor demostración del carisma de alguien que está hecho de otra pasta

El primero de los tres conciertos del cantautor en Madrid ofreció la mayor demostración del carisma de alguien que está hecho de otra pasta

A mediados de los sesenta, comenzaron a proliferar por las calles de Londres pintadas con la siguiente leyenda: Clapton is God. Aún no había alcanzado la fama que le daría Cream, pero su paso por los Yardbirds y sus noches de virtuosismo y épica en los clubes de la época propiciaron esa frase, que no tardó en viralizarse por los muros de la ciudad. Viendo a Dylan, el 26 de marzo de 2018, sentado al piano en el Auditorio Nacional de Madrid, me acordé de esa frase y pensé que bien podía aplicarse a Dylan. Más aún cuando, a diferencia de aquel meteórico y veinteañero Clapton, se encuentra en la última vuelta del camino.

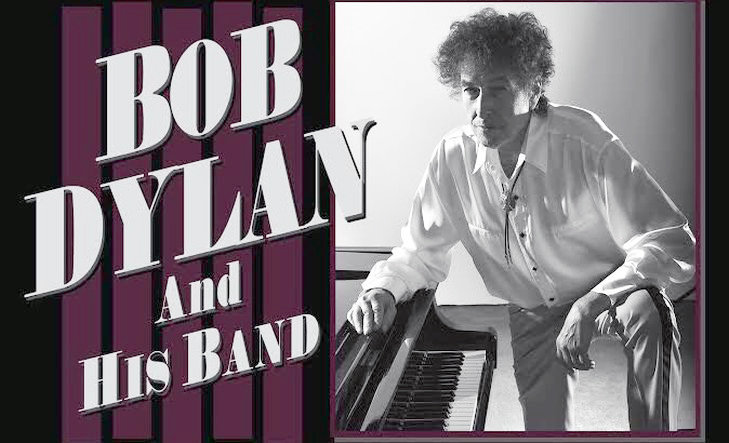

La noche empezó bien, con una localidad mucho más favorable de lo que pensaba. Primera fila del primer anfiteatro lateral: vería a Dylan todo el concierto de espaldas, pero a unos diez metros. Lo vería no tanto como un espectador sino como alguien del backstage, es decir, como un espectador-voyeur que sobrevuela al resto de la banda, con especial atención a la steel guitar, instrumento recurrente en la música de Dylan y que aporta una calidez especial, brillante, mística.

Desde mi posición de espectador-voyeur, podría analizar al genio de Minnesota, escrutar a mito, calibrar su condición divina o, cuando menos, más cerca de lo divino que el resto de los mortales.

Me llamó la atención su fuerza, sus movimientos casi violentos al recolocar el micro, frenéticos, punta de iceberg de una energía que apenas puede domeñar y que le ha llevado a realizar unas 3000 actuaciones desde que en 1988 arrancó su Never Ending Tour. Con 46 años, más de uno se habría retirado: él rechazó vivir de las rentas y se lanzó a la carretera. Como si tuviera que cumplir su destino, su llamada, su vocación. Dylan como regalo del más allá.

Una fuerza que lucha contra el deterioro de un hombre de casi 77 años con miles de kilómetros a sus espaldas. Al verle caminar te quedas en vilo; parece un boxeador tras el combate que hubiera bebido una botella de bourbon.

Dicen que tiene un problema en las caderas y uno piensa que podría deslomarse en cualquier momento y quizá sea así y muera con las botas puestas. Por si eso pasara, se ha preocupado de calzárselas, unas botas blanco nuclear, pantalones negros con líneas en los flancos y una chaqueta dorada estilo Las Vegas.

Sólo se levantará un par de veces del piano, con ese andar patizambo y renqueante, para interpretar temas delicados como Once Upon a Time. La forma en que toma el micrófono, colocando el palo en diagonal, movido por esa fuerza interna, la voz envolvente, renacida de sus cenizas, me hizo pensar de nuevo en el Clapton is God readaptado a Dylan. Hasta entonces, había impregnado el auditorio de una elegancia tal, una altura estética tal, que todos nos notábamos flotando un poco, más elevados.

CANTO DEL CISNE MUSICAL

Mi posición de espectador-voyeur me permite ver cómo se sienta Bob Dylan al piano, un piano de cola negro y convencional. Más que un banco, parece una mesita de centro que ni siquiera coloca en paralelo al piano; el premio Nobel de Literatura se sienta en la esquina, sin siquiera un cojín para amortiguar sus posaderas. Bob Dylan es Dios y quizá por eso toca como si fuera la primera vez, como un Dios que se encarna de humano y es también timorato. Quizá el éxito, su perseverancia, sea no dominar del todo la técnica, tener incluso un punto de advenedizo.

Se acerca a las teclas con respeto, las templa, encuentra un fraseo que le convence y lo repite. Luego se retira, como ese seductor trémulo que suelta una frase afortunada y luego opta por el silencio para no estropearlo. Pero Dylan sigue, canción tras canción, fraseo tras fraseo, concierto tras concierto. Esta noche, el de mañana, los 24 siguientes en apenas dos meses en Barcelona, Roma, Florencia, Viena, Zúrich, Yuzawa-cho.

Tenía miedo de encontrarme con un repertorio repleto de folkadas con acordeón sin concesiones al rock dylanita. Y miedo de saturarme con una voz de pajarraco de gastada voz nasal. Y esos temores se confirmaron con el comienzo del espectáculo más desastroso que podía echarme a la cara. El guitarrista se arrancó con unos límpidos acordes, se apagaron las luces, entró Dylan al piano y aquello era un puto caos que me hizo, literalmente, llevarme las manos a la cabeza. ¿Qué coño pasa aquí? Ni idea.

Los dioses, encarnados en señores de Minnesota, también patinan a veces, para que así los admiremos más porque son falibles. Pero Dylan remontaría el vuelo para colarnos poco a poco en una Things Have Changed algo más descafeinada que en la versión original. Pero acto seguido caería It Aint’t Me Babe, una de las canciones más hermosas del rock, que casi me hizo llorar. El síndrome Stendhal era esto.

Todo apuntaba a que se repetiría el repertorio de Lisboa y Salamanca, lo cual era una gran noticia. No habría aluvión de bluserías para consumo propio como las que vimos en un flojete Madrid Rio 2008, sino el mejor Dylan revestido de una potencia vocal que me hizo pensar en algún tipo de milagro pascual. Como si el mismísimo Bob Dylan hubiera aprendido a cantar tras más de medio siglo de carrera. Como si hubiera matado al pajarraco nasal de sus últimos años para dejar aflorar toda su textura aterciopelada y una fuerza capaz de llenar la sala y vestirla por entero de voz, a lo que añadía sus matices marca de la casa y esa especie de ladridos que aportan distorsión cuando se le necesita. El mero hecho de escuchar esa voz ahora limpia y de alcance suponía por sí solo un extraño placer.

Dylan no durará eternamente y él lo sabe, por eso esta actuación, como las decenas que tiene programadas por todo el mundo para este año, tienen algo de autoafirmación de la vida, de la música. Bob Dylan se acerca a los dioses porque ha sabido gestionar lo dilatado de su carrera con más altos que bajos, para llegar al epílogo en lo más alto posible. Con una resurrección musical cuando menos se esperaba de él.

Decía Caspar David Friedrich que lo divino está en todas partes. A mí me pareció que este lunes de marzo se concentró en la figura de Robert Zimmerman sobre las tablas de un auditorio madrileño.